صالح الفوزان: لست مجرد تاجر أفلام … وأنا مهووس بإنجاز عمل سينمائي عن بلادي

30 July، 2022

حاوره الهادي خليل

طيلة إقامتي في الرياض، منذ سنة 2010م، كان لقائي بالمنتج والموزع وكاتب السيناريو صالح فوزان منعرجاً حاسماً. كان الرجل مغرماً بالفن السابع وعوالمه، في بلد كانت تجد فيه الصورة مشقة في فرض ذاتها.

يعتقد صالح فوزان أنّ السينما يمكن أن تكون عاملاً حيوياً في تصالح المواطن السعودي مع ذاته ومع تاريخه وحضارته. وفي هذا السياق، يؤكّد أن العربية السّعودية بلد محوري وأمّة لها شأن ديني وحضاري وثقافي قد صُودِر وحُرّف واختزل في كليشيهات مجحفة.

وهو ما يزال مقتنعاً أنّه إذا نظرنا بعين الإعتبار إلى التّحولات الإيجابية التي ظهرت مؤخراً في القطاع السّمعي البصري في العربية السّعودية ولا سيّما في الفنّ السابع، فإنّ الظروف يبدو أنّها قد اجتمعت لبعث سينما وطنية سعودية دماً ولحماً.

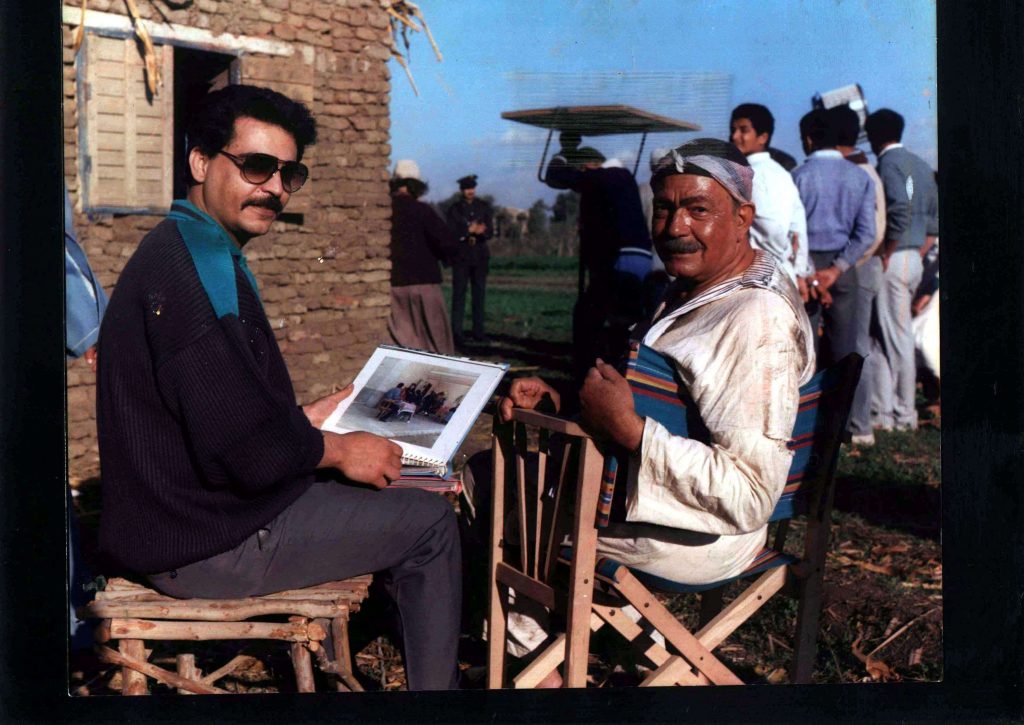

مازال صالح فوزان، وهو في الستين من عمره، يتحرك حالياً هنا وهناك للبحث عن تمويل للشريطين الروائيين الطويلين ”سنين الرّحمة” و”رطرط” الذي يعتزم أن يخرجهما بنفسه. إنّه يدرك أن المهمّة لن تكون يسيرة. فهو قد عرف صعوبات الإنتاج السينمائي عندما أنجز ما يفوق الثلاثين شريطاً مصرياً وعربياً، خلال إقامته بمصر من سنة 1985م إلى سنة 1997م. لكنه يعوّل على المؤسسة الرسمية وعلى الخواص الذي يؤمنون بالفنّ، كما يعوّل على الشركاء الأجانب وعلى مصادر التمويل الذاتي ليستطيع الانطلاق في إنتاج شريط “رطرط” ثم شريط “سنين الرّحمة”.

في هذا الحوار، الذي ترجم عن الفرنسية، يتطرق الفوزان الذي عاش تجربة عريضة بمحطات متعددة، إلى تجربته في العيش بالقاهرة، وإلى الأفلام التي أنتجها ونفذها بعض كبار المخرجين وشارك فيها عدد من أبرز نجوم السينما المصرية، سيتحدث عن نشأته وتعليمه وشغفه بالسينما وتعلمه كتابة السيناريو، وعن علاقاته ببعض المؤثرين في السينما العربية والعالمية، وإخفاقه حتى الآن في إنجاز فيلم عن بلاده السعودية، بسبب غياب التمويل اللازم.

إلى نص الحوار:

نبدأ من مكان وتاريخ الولادة؟

ولدت في مدينة الرّياض سنة 1956م وعائلتي منحدره من القصيم، لكنّي عشت طفولتي ومراهقتي في الرياض، كنّا نسكن منزلاً من الطين، أحد تلك المنازل الشهيرة التي أحبها كثيراً. ولقد شاهدت بنفسك بعضاً من نماذجها خلال جولاتنا المشتركة في بعض القرى السعودية كقرية “أشّيقر” و”التويم” و”الغاط”، وهي قرى تقع على بعد 200كم من الرّياض تقريباً. مازالت هذه المنازل موجودة في حيّ “الشميسي” وسط مدينة الرياض بالقرب من طريق الملك فهد. لقد رأيتَ حالة الخراب التي هي عليه. كان هناك، في عهد الملك عبد الله رحمه الله، مشروعاً لترميم هذه المساكن القديمة لكنّه سرعان ما توقّف. غالباً ما نخلط بين التّرميم والتّجديد، التّرميم هو الإصلاح مع الحرص على عدم المساس بالطابع النّوعي القديم والأثري للمنازل والسكك. لكنّك لاحظتَ هذه التشويهات المسيئة التي أصابت هذه البيوت، كما يبرز ذلك من خلال تجهيز أبوابها التّقليدية بأقفال من حديد وإعادة بناء أسقفها بالإسمنت وطلاء جدرانها بالجير الأبيض. إنّ هذه المنازل تتنفّس الأرض، والإبقاء على لون الأرض أمر ضروري للمحافظة على خصوصيتها. عندما أندفع في شوارعها أو أصعد فوق سطوحها فكأنّي أرتبط من جديد بالماضي وبالحياة العائلية التّي عشتها في أيام العوز والفقر.

هل تنوي إخراج الشريطين السينمائيين “رطرط” و”سنين الرّحمة” في هذا الإطار المكاني؟

إنّه المكان الرّئيس في الشريطين اللذين يلقيان نظرة على ماضي المملكة وحاضرها. لقد عاينتَ بدورك تموّجات الضوء الرّائعة التّي تميّز بيوت الطين وممراتها. يمثّل الضوء عنصراً مهماً في أيّ شريط. لا أبالغ إذا قلت أنّني لم أرى طيلة حياتي ضوءاً في غاية السّحر والفتنة كهذا الضّوء الذّي يتجوّل في هذه الشوارع وداخل هذه البيوت الطينية، حسب كل وقت من النهار. ففي الصّباح ينبعث ضوء خاص، بعد الزّوال يحلّ ضوء آخر أجمل خاصة عندما يتسلل عبر الفتحات الموجودة في بعض أسقف الشوارع، أشعّة ضوئية تنتشر على ردهات الأرض كنسيج العنكبوت.

في أيّ حيّ وُلِدتَ في مدينة الرياض؟

وُلدتُ في حيّ يسمى “الدحو”، وسط الرّياض على بعد خطوتين من السوق الداخلي لبيع المنتوجات التراثية. لقد عشت إجمالاً طفولة سعيدة ودون مشاكل.

ماذا كانت مهنة والدك؟

لقد كان مستورد أقمشة نسائية، لكنّه في حقيقة الأمر كان فنّاناً في تصميم طراز القماش. كان يتحسس القماش ويكتشف طبيعته ونوعيته بمجرّد لمسة يد أو نظرة عابرة لتحديد مواطن الخلل أو الجودة فيه. لم يتلقى تعليماً مطلقاً ولم يذهب إلى مدرسة، لكنّه كان يعرف بفضل فطرته البدوية أنواع الزّخارف والرسومات التي يحتاج إليها كلّ نوع من القماش. وقد أصبح بفضل معرفته بأذواق أهالي مجتمعه وبفضل استقامته المهنيّة مرجعاً في مجاله، خلال سّتينات وسبعينات القرن الماضي. كان يابانيون وتايوانيون ومغاربة معروفين يرسلون إليه أقمشة من كلّ الأنواع، وكان دوره أن يبحث عن الزّخارف التي تناسبها. لقد كان، بشكل من الأشكال، مصمم قماش من طراز رفيع، يبدع في حبك الديباجة التي تلائم كل صنف من الأقمشة المطرزة. ونتيجة لذلك استطاع والدي أن يسافر ويكتشف العالم. توفي سنة 1997م.

في ما يتعلق بوالديك، تتحدث طويلاً عن أبيك لكنّك نادراً ما تتحدّث عن أمك. لماذا؟

لا تنسى أننّي أنحدر من مجتمع ذكوري حيث يعدّ مناداة المرأة باسمها من التابوهات. لكن أعتقد أنّ تكتمي حول أمي يرجع إلى أسباب أخرى. كانت أمي حسب ذكرياتي والصورة التي أحملها عنها جزءاً مرتبطاً بالتعب والحزن والصّمت. ها أني أراها وهي تقف في الطابور أمام المخبز، صباحا، لتشتري لنا الخبز، في حين نحن أطفالها كنا نلهو في الحيّ. وعلى النّقيض، كان أبي يحبّ النّكات والدّعابة. أنا أوفى وريث له في هذا المجال. لكنّي أتحدّث كثيراً عن أمّي في مشروعي “سنين الرّحمة” و”رطرط”، حاولت أن أقول لها كم أنا فخور بكوني إبنها وكم أفتقدها. توفيت في سنّ مبكر في نهايات سبعينات القرن الماضي.

في أيّ مدرسة تلقيت تعليمك الإبتدائي؟

في مدرسة “الفيصليّة” في حيّنا، ثمّ انتقلت إلى المدرسة الإعدادية “ابن خلدون” التي غادرتها إلى مدرسة أخرى تسمى “الشّافعي”.

ما جنسيات المدرسين الذين تتلمذت على أيديهم؟ كيف كانت الدّروس؟

كان هناك معلّمين فلسطينيين ومصريين وعراقيين وبعض السعوديين. كانت الدّروس المقدّمة متعبة ومكثّفة، لكن، ولحسن الحظّ، كانت هناك أشغال فنيّة وثقافية كثيرة ترتكز بصفة خاصة على الرّسم والموسيقى، أعمال تخفف عنا قليلاً وطأة حصص حشو الدّماغ والمحفوظات المرهقة. لا أحتفظ بذكرى طيبة عن فترة دراستي لأنني كنت، حتّى وأنا طّفل، لا أحب القيود والأنظمة الصارمة.. وبالرّغم من أنّني عشت داخل مجتمع محافظ فإنّي كنت متعطشاً إلى آفاق أخرى.

هل غادرت الدّراسة؟

أجل، لقد انقطعت عن التّعليم و أنا في سنّ السّابعة عشرة من عمري، كنت ذهبت إلى العمل في ميناء الدّمام في المنطقة الشرقية للمملكة حيث قضيت هناك سنتين، ثمّ عدت إلى الدّراسة، ولكن لمدّة ليست طويلة. لا أعرف ما حصل لي آنذاك ولكن خلال تلك الفترة، وأنا على عتبة العشرين، لم يكن هناك شيء يعجبني. كنت أتطلع للتحليق بالتعويل على نفسي، لكن إلى أين وكيف؟

الصورة الأولى والإذاعة الأولى والأفلام الأولى

تحب كثيراً قراءة الكتب والإستماع إلى االمذياع، لكن شغفك الأكبر هو الصورة. هل تتذكر صورتك الأولى؟

أجل، بالطّبع كما لو أن الأمر حدث بالأمس. بمناسبة عيد الإضحى، إلتُقِطت لنا صورة، أنا وأخي سليمان الذي كان يكبرني بخمس سنوات، ونحن بصحبة خروفي الصغير. كنت في التاسعة من عمري. مازلت أسمع صوت كاميرة التّصوير وأستعيد وهج فلاشها. كنت في الوقت نفسه سعيداً وحزيناً لأني أدرك أن خروفي أعدّ للتّضحية. كنت أقول أنّ هذه اللّحظة السّحريّة التّي جمعتنا سوياً قد تنقذه من مصيره المحتوم.

ماهي الذّكريات التي تحتفظ بها عن أول إذاعة في العربيّة السّعودية؟

لقد أنشأت المملكة العربيّة السّعودية رسميا سنة 1932م. في البداية كانت الإذاعة ممنوعة وكنّا نقنع بالإستماع، بين الفينة والأخرى، إلى المحطّة الإذاعية “صوت العرب”. في سنة 1949م، تمّ إنشاء الإذاعة السعودية الأولى في مدينة جدّة بمقتضى مرسوم صادر عن الملك المؤسس. سنة 1964م، ظهر حرفي ونابغة يدعى عبد الله العويد المكنى بـ “طامي” المنحدر من مدينة بريدة في منطقة القصيم، رائد أسس إذاعة أسماها “إذاعة طامي” تبث إلى جانب البرامج الدينية والأخبار والأغاني إعلانات تجارية طوال اليوم. كان متقدماً على عصره بما أنّه أنشأ إذاعة على منوال إذاعات “أف أم” التّي يتكاثر نموذجها حالياً. “إذاعة طامي” حققت مكاسب مهمة، لكنها أغلقت سنة 1965م. وقررت الدّولة آنذاك إنشاء إذاعة الرياض الرسمية.

ماذا عن الأفلام الأولى التي تمت مشاهدتها؟ هل كانت تُوجَد قاعات سينما في السعوديّة؟ وهل كان هناك انتاج وطني؟

لا وجود لصناعة سينمائية في تلك الفترة. كانت الصورة التي ينتجها أبناء السّعودية تجد صعوبة في شق طريقها. كنّا مستهلكين لا منتجين. كانت قاعات السينما، في جدّة، أو الطائف، أو الرّياض، تعرض أفلاماً مصرية وأمريكيّة وهنديّة، بيد أن هذه القاعات سرعان ما أغلقت في وقت لاحق. أما الفضاء الذي أحتضن العروض السينماية، فهو حيّ “المربّع” بمدينة الرّياض، بالقرب من المتحف الوطني السّعودي. كان السعوديون يأتون إلى هذا المكان لأستئجار الأفلام وآلة عرضها للتّمكن من مشاهدة الأفلام في منازلهم. يجب أن لا ننسى أيضاً الديناميكية التي ميّزت أنشطة نادي الضباط في الطائف وشركة أرامكو بالمنطقة الشرقية حيث تعرض الأفلام بانتظام، وكذلك في مدينة جدة حيث كانت تلتئم الحصص السينمائية الرائعة في الهواء الطّلق قرب مقبرة حواء. كان الراحل فؤاد جمجوم يشرف على هذه العروض ويبادر بإقامتها. إضافة إلى أن أغلب النوادي الرياضية كان لها إسهاما ملحوضاً في ترويج الأفلام بعرضها داخل مقراتها.

ماهو وضع الفنون الأخرى، مثل الموسيقى و الغناء؟

كانت توجد في ذلك الوقت أجواء رائعة ناتجة عن عروض ترفيهية. أمّا بالنّسبة للموسيقى، فإنّ عميدة المغنيات السعوديات فتيحة يحي حسّان الملقبة بـ”توحه” كانت تشعّ اشعاعاً كبيراً. ثم لحقتها إبتسام لطفي (اسمها الحقيقي خيرية كيران)، دون أن ننسى طبعاً الفنان الكبير محمد علي السندي والفنان الذي لا نظير له طلال مدّاح، إضافة إلى محمد عبده طبعاً. فالكثير من شبابنا ومن الشعوب الأخرى لا يعلمون أننا كنّا في الطريق الصحيح، متعطشين إلى الثقافة والتّرفيه، وكنا مسكونين بقيم التّسامح والتّنوع، قبل أن يخيّم على البلاد شبح الغول السلفي المتطرّف الذي لا نعرف من يقوده ومن يوجهه.

الرياض وهوليوود والقاهرة

كيف كنت تعيش بعد أن انقطعت عن التّعليم؟

في سنّ الثالثة والعشرين من عمري، أي سنة 1979م، أسست محلاً لبيع أشرطة الفيديو في حيّ الشميسي في مدينة الرّياض. كانت أغلب الأفلام مصرية وأمريكية وهندية. وسرعان ما تحوّلتؙ من بائع بسيط لموزّع لمنطقة الرياض، ثم موزعاً للمملكة. في هذا السياق، قمت بتوزيع قرابة 200 فيلماً مصرياً في الفترة الممتدّة من سنة 1982م إلى 1985م. لقد كان هناك طريقتان للحصول على الأفلام، إمّا القرصنة و أما إقتناء حقوق الفيلم. في هذا الصدد، كانت الكويت الوجهة المفضلة بفضل مرونة قوانينها المنظمة للقطاع. كنت أبيع للتلفزيون السعودي بعض المنوّعات والمسرحيات والمسلسلات التي أمتلك حقوق بثها. كنت مستمتعاً بحياتي وكانت المداخيل تفي بالغرض. لكن في قرارة نفسي لا أريد أن أصبح تاجر أفلام ولا أن أبقى جاهلاً. لذلك قررت أن أسافر للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث درست العلوم السياسية والاجتماعية. لكن لم أكمل الدراسة. خلال هذه الإقامة التي دامت سنة كاملة، زرت ديزني لاند وهوليوود حيث رأيت الأستديوهات التي يتمّ فيها تصوير أفلام رعاة البقر وصنع الخدع السينمائية.

كانت هذه الإقامة مريحة، إذ لم تعترضني أي مشاكل مالية، إضافة إلى أنني تصرفت بحكمة عندما حافظت على محل الفيديو. كنت فتى شاب ينعم بأموال سرعان ما ينفقها. كانت الحياة جميلة، لكنّني لم أكن راضياً عن نفسي.

كيف خامرتك فكرة السّفر إلى مصر؟

بعد أن وزعت أفلاما مصرية عديدة، راودتني فكرة خوض تجربة في مصر مدارها التّوزيع والإنتاج. رحلت إلى مصر سنة 1985م وقضيت هناك 15 سنة قمت أثناءها بإنتاج 34 فيلم سينمائي طويل. كانت أغلبها أفلاماً تجاريّة، مع العلم أنّ كلمة “تجاري” في نظري ليست كلمة سلبية. كلّ هذه الأفلام التي أخرج بعضها مخرجون كبار كحسين كمال، عاطف سالم، علي عبد الخالق، وأدّى الأدوار فيها ممثلون وممثلات يحظون بسمعة جيدة، على غرار أحمد زكي، فاروق الفيشاوي، يحي الفخراني، عزت العلايلي، أحمد مظهر، معالي زايد، نبيلة عبيد، شريهان، رغدة، إلهام شاهين والقائمة تطول. كلّ هذه الأفلام أتبناها ولا أخجل منها. الشيء الوحيد الذي ندمت عليه خلال هذه الرّحلة في مصر هو أنني لم أتمكن من اخراج فيلم مع الرّاحل توفيق صالح الذي كنت على صلة متينة به وكان، في نظري، من أفضل المخرجين المصريين والعرب. كان توفيق صالح شغوفاً بالسينما، مسكوناً بأفكار وقّادة، لكنّه كان في داخله مقيداً بعوائق داخلية وموضوعية. على ما أعتقد، كان ضحيّة الشكّ في عدم قدرته على ابداع أفلام أخرى تضاهي الأعمال الفنية المتميّزة التي أنجزها، مثل “يوميات نائب في الأرياف” و “المخدوعون”.

رحلت إلى مصر سنة 1985م وقضيت هناك 15 سنة قمت أثناءها بإنتاج 34 فيلم سينمائي طويل. أخرج بعضها مخرجون كبار كحسين كمال، عاطف سالم، علي عبدالخالق، وأدّى الأدوار فيها أحمد زكي، فاروق الفيشاوي، يحي الفخراني، عزت العلايلي، أحمد مظهر، معالي زايد، نبيلة عبيد، شريهان، رغدة، إلهام شاهين والقائمة تطول.

لماذا غادرت مصر بعد أن أقمت فيها 15 سنة؟ هل كان السبب مشاكل في التأقلم أو في التمويل؟

لا هذا ولا ذاك: كنت في وضع جيّد في مصر بالرّغم من بعض المشاكل والعراقيل التي تسبّب فيها عدد من الأشخاص الحسودين الذين لم يقبلوا أن يفتك سعودي مكانه في حلبة الإنتاج السينمائي المصري! لقد اندمجت اندماجاً تاماً وأستوعبت بسرعة فائقة قواعد المهنة وإكراهاتها وحيلها. أنا مكافح وجاد للغاية كلّما تعلّق الأمر بالعمل. لا أحمل إلا ذكريات طيبة عن مصر، قبلة الفنون والثقافة في العالم العربي. اما بالنسبة للأموال، فإنه لم تكن لدي مشاكل مادية. َلقد أنتجت ما يفوق 30 فيلماً، البعض منها أمن لي عائدات مالية محترمة، والبعض الآخر فشل تجارياً. وهكذا تسير الأمور. لقد استطاعت شركتي أن تصمد، ولم تكن وضعيتها تدعو إلى القلق، كان في استطاعتي أن أواصل التجربة، لكن تملكتني مجدداً الرغبة في التغيير.

لماذا؟

بكل بساطة، كنت أحمل هموم بلادي، ومهووسساً بإنجاز عمل سينمائي لصالحها. كنت أعرف أن المهمَة صعبة، لكن في ضوء تجربتي، أحسست بضرورة المساهمة، حسب الإمكان، في تحريك سواكن السينما. كنت أستطيع أن أكتفي بالاستمرار في الإنتاج والتوزيع في مصر والعالم العربي، لكنّي كنت أرغب في أن أعيش حياة ذكية وليس حياة صورية. لم أكن أود أن يقال لاحقاً أنني مجرد تاجر أفلام. إضافة إلى كل ما ذكرته، أنا لازلت مقتنعاً بان التجارب التي خضتها، سواء التجارب الكبيرة أو الصغيرة، أغنت مسيرتي. سمحت لي إقامتي بمصر بأن أحضر في أكبر مهرجنات السينما في العالم وأن أتعرف على مخرجين ومنتجين ونقاد سنيما وممثلين وممثلات كبار.

كما خوّلت لي صفتي كمنتج في مصر أن أنظّمإألى البعثة الرّسمية المصريّة في التّظاهرات السينمائية العربيّة والدوليّة، وهذا لم يسبب لي أشكالاً يذكر لأنّ بلاد النيل بلاد عربية شقيقة وأرض استقبال خصبة ومضيافة لكثير من المثقفين والفنانين على إمتداد تاريخها. لكنّي كسعودي أنحدر من بلد عربي ذي تراث تاريخي وحضاري عظيم، لم تكن لي في أواسط التسعينات وأنا أستعدّ للعودة إلى حضن الأسرة إلا رغبة واحدة وهي أنّ أخصّص بقيّة حياتي وجهدي لخدمة وطني ومجتمعي، على قدر المستطاع. كنت مقتنعاً تماماً أنّ السعوديين وحدهم من بإستطاعتهم أن يقدّموا صورة واقعيّة عن واقع بلادهم وكنت أرغب أن أساهم في ذلك.

ماهو تصوّرك لهذه المهنة بعد هذا المسار الثّريّ كمنتج سينمائي؟

يجب أن نمنح المنتج منزلة كتلك الموجودة في الغرب، فهو ليس مجرّد مموّل، لكنّه صاحب أفكار ورؤى فنيّة، أي إنّه المحرّك الأساسي للفعل السينمائي ككلّ.

المنتج ليس مجرّد مموّل، لكنّه صاحب أفكار ورؤى فنيّة، أي إنّه المحرّك الأساسي للفعل السينمائي ككلّ.

بلجيكا وتونس

عدت إلى السعودية في نهاية التسعينات. إضافةً إلى تجربتك بوصفك منتجاً، ماهي مكاسبك الأخرى؟

في الحقيقة لا شيء آخر يستحق الذكر. كانت ثروتي الحقيقية شغفي بالفن السابع وتعلقي بمشاهدة أفلام المؤلف، إضافةً لولعي بقراءة كتب نقاد السينما ومنظريها والسينمائيين الكبار، أمثال ميخائيل رووم وجان ميري وروبير بريسون وايزنشتاين وجيل دولوز. أطلعت على هذه الكتابات باللغة العربيّة بفضل مجهودات تستحق الثناء قامت بها مؤسسة السينما السورية. إنّ ثقافتنا السينمائية يرجع الفضل في جزء كبير منها إلى ما يبذل من جهد ضخم من طرف سوريا في مجال التّرجمة.

لقد أحسست بهذا المنعرج الحاسم في حياتي سنة 1996م. عندما انقطعت عن الإنتاج كانت الأمور المادية على ما يرام. عند عزمي العودة لأرض الوطن، لم تكن تستهويني كتابة السيناريو أو الإخراج ولم أكن أعرف ماذا سأفعل بالتّحديد. كلّ ما كنت أدركه هو أنه يجب الإيفاء بالدين والمعروف والإعتراف بجميل أجدادنا وأمهاتنا وجداتنا، وأن نعيد الإعتبار إلى الرّواد وأن نقطع مع الصورة الفلكورية النمطية التي أسقطت على السعودية. أكتسبت هذا الوعي بفضل مهنتي كمنتج و بفضل تجاربي الحياتيّة المتعدّدة. لم أكن خريج جامعة السربون الفرنسية الشهيرة ولا أي معهد سينمائي أوروبي، ولم أكن أيضاً ذلك الطّفل المحظوظ الذي تأخذه أمّه ليشاهد الأفلام.

هل خامرتك فكرة كتابة السيناريو حين عدت إلى السّعودية؟

لا أبداً. سنة 1992م، عندما كنت في مصر، بزغت في ذهني فكرة إنتاج أول فيلم روائي سعودي طويل ولم يخطر في بالي ممارسة كتابة السيناريو. لكن فشلي المتكرر مع كثير من السينمائيين والكتاب دفعني إلى دراسة البناء الدرامي (السيناريو). سأقول بديهة: لا نكتب السيناريو بالإقتصار على قراءة كتب حول هذا النّوع من الكتابة الدقيقة تماماً. كما أننا لا يمكن أن نخرج فيلماً بالإكتفاء على قراءة مؤلفات في الإخراج السينمائي.

إنّ الممارسة والتّدريبات والتّعلم الميداني عناصر ضروريّة للنجاح في هذا الميدان. هكذا فرضت نفسها الرّغبة في دراسة السيناريو، ثم دراسة الإخراج والتدرب عليه. في هذا المجال، أعتقد أن المهنيين التونسيين لعبوا دوراً كبيراً وأخصّ بالذكر المخرج محمود بن محمود الذي كان يقيم في بلجيكيا. عرضت عليه فكرة سيناريو ”سنين الرّحمة” فتبناها بكل حماس، لكنّه أخبرني أنّه لا يعرف جيّداً السعودية وأن الشّخص الوحيد الذي يمكنه إنجاز فيلم عن السّعودية يجب أن يكون سعودياً، موضحاً لي أنّه لا يجب أن يرتكب الخطأ نفسه الذي أرتكب في فيلم ”معركة الجزائر” عندما تكفل بالإخراج السينمائي الإيطالي جييو بونتيكورفو في حين أنه كان من الأجدر أن يكون الفيلم من إخراج جزائري. كما أخبرني أيضاً، مستدركاً، أنّ فيلم “معركة الجزائر” جيّد ومؤثر، لكنّ الأمر مبدئي غير قابل للنّقاش. وهكذا تمّ مشاركتي في فيلمه “قوايل الرمان” كمخرج متمرن (متربص) تحت إشرافه.

أين درست السيناريو؟

درست البناء الدرامي وكتابة السيناريو في العاصمة البلجيكية بروكسل عامي 1996م و1997م. كان محمود بن محمود متشدداً صارماً. إنّه أستاذ بأتمّ معنى الكلمة. لقد عملنا طويلاً على سيناريو “سنين الرّحمة” وكان يمدّني بإنطباعاته حول بعض النّقاط لاسيما فيما يتعلّق بضرورة إضفاء أكثر كثافة للشخصيات والتمييز بينها. كنت أنصت إليه دائماً بإنتباه شديد وكنت أوافقه أحياناً وأحيناً أخرى تبدو لي ملاحظاته بعيدة كل البعد عن واقع المجتمع السعودي. في كل الأحوال، كان سيناريو “سنين الرحمة” جاهزاً في نسخته العربية ومترجماً إلى اللّغة الفرنسية.

هل تغيّرت رؤيتك لمهنة السيناريست بعد هذا التّعاون المثمر مع محمود بن محمود؟

إنّ مهنة كاتب السيناريو مهنة صعبة. فنحن لا نكتب السيناريو كما نكتب الأقصوصة أو الرّواية. أنا شخصياً لا أحبّذ السيناريو الأدبي أو الفلسفي. لا يوجد شي أصعب من قصّ حكاية بطريقة بسيطة وسلسة. فموجة الواقعيّة الجديدة الإيطالية التي رأت النور بعد الحرب العالمية الثانية، لم تتمكن من فرض نفسها كمدرسة كبيرة على المستوى العالمي ولم تستطع أن تبهرنا بأفلام خالدة مثل “سارق الدّرجة”، “شوشيا”، “امبرتو. د” لفيتوريو دي سيكا، أو “لاسترادا” و “ليالي كابيريا” لفديريكو فليني، إلا بفضل البساطة وسلاسة السرد. إنّ هذه الحقبة الذهبية للسينما الإيطالية حملها على عاتقه كاتب سيناريو ذو موهبة كبيرة ألا وهو سيزار زافاتيني.

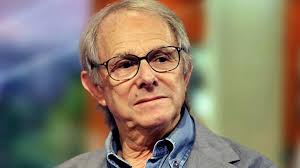

ومن هنا جاء إعجابي اللا مشروط حالياً بالمخرج البريطاني كين لوتش وبأعماله السينمائية التي تنتمي إلى تيار الواقعيّة الاجتماعية، وأخص بالذكر رائعته الفنية “أنا دانيال بلاك”، المتوج في مهرجان كان بالسعفة الذهبية. لهذه الأسباب يبدو لي، حسب تقديري، أن توفيق صالح أفضل من يوسف شاهين. كما أنني من صفّ كين لوتش ولست من صفّ السينما التّجريبية والذهنية التي تميّز أعمال جون لوك غودار بالرّغم من شدة إعجابي بجنونه الفنّي وخروجه عن المألوف.

بعد أن أنهيت كتابة سيناريو “سنين الرحمة” سنة 1997م هل فكّرت في أن تتولى أخراجه بنفسك؟

لم أكن أرغب في حرق المراحل ولا أن أرتكب أخطاء. لذا تفرغت لدراسة الإخراج في لبنان، ثم أثناء الدراسة قمت بالعمل كمساعد مخرج تحت التمرين (متربص) في فيلم محمود بن محمود ”قوايل الرمان”. لكنّ التجربة لم تكن كما خطّطنا لها لأنّ هذا الفيلم تعرض أثناء التّصوير إلى مشاكل حقيقيّة على مستوى التّمويل. إذا طرأ مثل هذا النّوع من الإنسداد فإنّ العمليّة كلّها تتعطّل بالضرورة.

السيناريست: من الأحلام الضائعة إلى عودة الأمل

مازلت إلى اليوم شديد التأثر بفشل إنجاز ”سنين الرّحمة”؟ ماذا حدث تحديداً؟

بعد أن أجهض مشروع “سنين الرّحمة”، شعرت بالإحباط ولم أدر ماذا أفعل. لقد وظفت كلّ ما أملك من طاقة، وعلى سبيل الاحتياط انخرطت انخراط كلياً في التّمرن على كتابة السيناريو، في بلجيكا، ثم الإمساك بخيوط الإخراج في تونس. كان مشروع فيلم “سنين الرحمة” مشروع العمر وكنت أعتبر أنه عمل مستوفي الشروط، كتابةً وتصوراً، في إعطاء صورة حقيقية عن مجتمعي بين الأمس واليوم. كانت إنطلاقة هذا المشروع جيدة، إذ توج المركز السينمائي الفرنسي سنة 1998م، على هامش أيام قرطاج السينمائية في تونس، بحيازة سيناريو “سنين الرحمة” على جائزة الشمال لدعم أفلام الجنوب.

كان السينمائي التونسي النّوري بوزيد أحد أعضاء لجنة التّحكيم، التي منحتني الجائزة لكنها رفضت تسليمي قيمة الجائز بحجة أنني لست فرنكوفونياً وأنتمي لبلد خليجي غني. وقد أقترحوا عليّ أن أنسب السيناريو لمحمود بن محمود كي يسلموني مبلغ الجائزة، لكنّي رفضت. في الحقيقة، أصبت بخيبة أمل بسبب موقف بعض الفرنسيين لأني كنت أعتقد، ومازلت على اعتقادي، أنّ فرنسا هي الشريك الأكثر ملائمة والأكثر مصداقية للأخذ بيد السينمائيين المستقلين في بلدان الجنوب وليس الأمريكان.

ومازلت على اعتقادي أنّ فرنسا هي الشريك الأكثر ملائمة والأكثر مصداقية للأخذ بيد السينمائيين المستقلين في بلدان الجنوب وليس الأمريكان.

لا تقل لي بأنّ هذا الحادث المؤسف هو الذي أحبط عزيمتك؟

ما أعاق إنجاز الفيلم هي مشاكل تمويل حقيقية. لقد اقترفت خطأ أثناء كتابة السيناريو. فلم أحسب حسابا ًلتكاليف الإنتاج والحال أنّ الفيلم كان مكلفاً، فلقد كان يضمّ شخصيات عديدة ويقتضي ديكورات عديدة بإزمان تاريخية مختلفة. لقد بلغت الميزانيّة التّقديرية للفيلم 3 مليون دولار. عانيت المشقّة في البحث عن شركاء أجانب لكن مجهوداتي ذهبت سدى.

ألم تدعمك الدولة؟

بالعكس لقد أمر الملك الراحل عبد الله بدعم المشروع بمبلغ مليوني ريال، لكن وزير الإعلام أياد مدني وقف أمام المشروع ورفض تسليمي المبلغ حتى أتم التصوير. كما منحتني ”أرامكو” الشركة الوطنيّة للبترول مليون ريال واقترحوا عليّ أن يقدموا لي بعض الخدمات اللوجستية والآليات الضخمة الضرورية لتصوير الجزء الخاص بإكتشاف البترول. لكنّ الأموال التي جمعتها لم تكن كافية والمبلغ الذي كنت أنوي استثماره في إخراج الفيلم لا يمكن أن يسدّ الثغرات. كنت متخوّفا من الإنطلاق في التّصوير والميزانيّة لم تكتمل. من أجل الضّغط على الكلفة، فكّرت في تقليص حجم السيناريو وتخفيفه على قدر ما أستطيع، لكنّه كان وحدة محكمة البناء لا يمكن تقليصها.

أمر الملك الراحل عبد الله بدعم “سنين الرحمة” بمبلغ مليوني ريال، لكن وزير الإعلام أياد مدني وقف أمام المشروع ورفض تسليمي المبلغ حتى أتم التصوير.

ما هي حكاية عنوان ”سنين الرّحمة”؟

هذا الفيلم هو قصّة صراع بين الحداثة والموروث، بين مجتمع سعودي تقليديّ في زمن بيوت الطين ومجتمع سعوديّ معاصر، في زمن إكتشاف النّفط وبناء الأبراج المرتفعة والطرقات السريعة الواسعة والطائرات. العنوان بالغ الرّمزية وينطبق تماماً على أحداث الفيلم وشخصياته التي تعتقد وتؤمن أن ظهور الإسلام جاء رحمة من اللّه. ولمّا ضرب الطاعون (الإنفلونزا الإسبانية) البلاد سنة 1917، اعُتبرت هذه الجائحة رحمة من الله أيضاً لذلك سموا هذه السنة بـ “سنة الرحمة”، رغم ما خلفته من موت وخراب ودمار. وعندما تمّ اكتشاف البترول في أواسط سنوات 1930م، اعتبروه رحمة من اللّه العلي القدير. اجتمعت كلّ الأحداث لتشكّل ما اعتبره المجتمع رحمة من الله. إننا نستهزئ اليوم من هذه الإعتقادات والخرافات لكنّها تمثل عصارة المخيال الجماعي. كنت في ”سنين الرّحمة” شديد الإنتباه إلى هذه النّماذج الميثولجية الشعبية.

ثمة أمر لم أفهمه: كنت قد تحصّلت تقريباً على نصف الكلفة الإجماليّة لإنتاج للفيلم وكان لديك أموال خاصة في البنك، ألم يكن في وسعك أن توظفها لإنقاذ مشروعك؟

قمت بذلك لكن هذا المجهود الذاتي لم يكن كافياً، ولولا إنهيار بورصة سوق الأسهم سنة 2006 والضرر الجسيم الذي لحق بي لتمكنت من إنهاء إنتاج الفيلم.

ماذا فعلت؟

لا شيء يستحق الذكر. كانت النتيجة مزيداً من الإحباط والإنطواء، رغم إيماني الراسخ بالمشروع وبالسينما. إلتفت حينها إلى الأشخاص الذين أحبهم، على غرار توفيق صالح الذي أثق به ويثق بي علنا ننتج عملاً مشتركاً وهو الحلم الذي راودني عندما كنت أعمل في مصر. كتبنا معاً في نهاية سنة 2006 سيناريو طموحاً تحت إسم مؤقت ”مصر النهار ده”. كنت على يقين أنّ العديد من المنتجين يتمنوّن عودة كاتب ومخرج ”درب المهاييل” إلى الإخراج بعد إنقطاع طويل، خصوصاً وأن عملاً لتوفيق صالح كان سيجد الدعم الكافي. لا أريد أن أدخل في التّفاصيل، لكن، ومرّة أخرى، لم أصل إلى تحقيق الهدف. بوفاة توفيق صالح سنة 2013، فقدت أخاً وصديقاً وأستاذاً.

عدت من جديد للكتابة سنة 2016 بمشروع أسميته ”رطرط”. هل تخليت نهائيّاً عن مشروع ”سنين الرّحمة”؟

لا أبداً، لكنّي أجّلته إلى وقت لاحق وأيام أفضل. كنت، وأنا أكتب ”رطرط”، أشدّ صرامة وأكثر انشغالاً بالكلفة والإنتاج. إنّ الميزانيّة التي يتطلبها مشروع فيلم “رطرط” منخفضة مقارنة بتلك التي يقتضيها مشروع فيلم “سنين الرحمة”. يمثل السيناريوان ثنائية لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر، لكنّي أفضّل أن أبدأ بـ”رطرط” إلاّ إذا توفرت الظروف الملائمة و الضّروريّة لتصوير فيلم “سنين الرّحمة”.

كيف خطرت لك فكرة هذا السيناريو؟ وماهو موضوعه؟

في كلّ عمل، لابدّ من قادح داخلي أو خارجي. سنة 2011م حدث ما سمي بـ “الرّبيع العربي” في بلدان عديدة كتونس وسوريا واليمن ومصر وليبيا. لقد حمل هذا التحرّك الكثير من الآمال والإنتظارات. حالياً، تبدو الأراء حول هذه الظاهرة متحفظة ومشككة لكنّها لحظة بروزها كانت مرادفةً للحماس والغبطة. عشت كلّ ذلك بحكم تواجدي في تونس عند إندلاع الثورة، تونس التي كان لي فيها العديد من الأصدقاء والزملاء من عالم السينما والثقافة. وللمصادفة حينما سافرت من تونس إلى القاهرة، قامت الثورة المصرية. فإعتبرني بعض الأصدقاء نذير خير وطالبوني بالقدوم حالاً إلى بلدانهم!

كتبت ”رطرط” سنة 2016. ينطلق السيناريو من حقائق محليّة سعودية تمتدّ على فترات زمنيّة مختلفة من 1969م حتى وقتنا الحاضر. لكنّ سيناريو رطرط يتظمن أبعاد كونيّة على مستوى الغاية والمضمون. إنّه فيلم حول العنف الذي يمارس على أشخاص داخل العائلة وفي الشارع وفي أماكن مختلفة، عنف يقود المجتمع ويستدرجه إلى التّطرف والإرهاب. إنّي أتحدّث في هذا السيناريو، تصريحاً وتضميناً، عن مجتمع تغرق ساقاه في الوحل والطين، لكنّه مازال مجتمع يحدوه الأمل في أن يستعيد عافيته من جديد.

أتحدّث في سيناريو “رطرط”عن مجتمع تغرق ساقاه في الوحل والطين، لكنّه مازال مجتمع يحدوه الأمل في أن يستعيد عافيته من جديد. وفي ”سنين الرّحمة” كنت شديد الإنتباه إلى النّماذج الميثولجية الشعبية.

واجب الذاكرة وتحّديات الماضي

على مدار هذه المقابلة، كنت تعود كلّ مرة إلى ماضي مجتمعك وإلى الرّواد، ملحاً على ضرورة الإعتراف بجميلهم، لماذا كلّ هذا الاهتمام بالذاكرة؟

أنت نفسك أخبرتني أنّ الكثير من الشباب والطلبة لا يملكون أيّ فكرة عن تاريخ بلادهم ورجالها العظام ونسائها الشهيرات. لا تُبدع ثقافة ولا يقع إنعاش جذورها بالإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب. يجب، بطريقة أو بأخرى، أن نعيد إحياء السّلالة الفكريّة الثقافيّة والفنيّة لبلادنا. ولكي نوفق في مسعانا، ليس هناك أفضل من الفنون، خاصة السينما الذيّ تعدّ ذاكرة الشّعوب. أنظر ما فعله كبار مخرجي الأفلام الوثائقيّة غلى غرار الأمريكي روبارت فلاهرتي، والهولندي جورس إيفانس، والفرنسي جون روش وغيرهم. لقد كان هؤلاء، باعتبارهم متخصصين في سوسيولوجيا وإنتروبولوجيا الشعوب. شهود عيان ومؤرخين للكثير من الثقافات والحضارات. تفتقر البلدان العربية افتقاراً كبيراً إلى هذا التوجه.

لكن هناك أفلام وثائقية سعوديّة تمّ إخراجها في بداية تأسيس الدّولة السعوديّة، خاصة بعد إكتشاف البترول؟

نعم، كانت توجد أفلاماً وثائقية قصيرة أنتجتها أساساً ”أرامكو” للتّعريف بأهمّ الثروات الطبيعيّة السعودية، كالبترول والماء. وهناك بعض الأفلام حول الحجّ والعمرة. لكنها أفلام تعكس نظرة إستشراقية من الخارج في حين أن ما نحتاجه هو نظرة من الداخل.

كلما تتحدث عن الرواد إلا ومسحة من الحنين تغمرك. لماذا؟

نعم، أنا رجل مسكون بالحنين إلى الماضي لكنني منشد بطبيعة الحال إلى الحاضر. أمقُتُ نكران الجميل مثلما أمقُتُ النسيان أو بالأحرى التناسي. إليك أمثلة دالة على ما أقول: هذه البلاد ممتنة كثيراً للملك المؤسس عبد العزيز، هذا الملك جدير بأن تنجز أفلام حول حياته ومسيرته السياسيّة. لقد أنجبت السعودية في مجال السينما والمسرح والفنون الدراميّة فناناً لا نظير له كان قد تفتقت مواهبه خارج البلاد وتحديداً في الهند ألا وهو إبراهيم بن حمد علي القاضي المولود سنة 1925م في الهند بعد أن أستقرت عائلته في مومباي، سافر، وهو في ريعان شبابه، لبريطانيا لمواصلة دراسة المسرح والسينما.

وقد كانت أهم إنجازاته تأسيس معهد الفنّ الدرامي سنة 1959م. حيث درّس الفنّ الرابع والفنّ السابع وأمّن تكوين عدد من المواهب التي أكتشفها وشجعها. إنّ الممثلين والممثلات الأكثر شهرة في الهند يدينون له بالفضل الكبير. كان قد أخرج أكثر من خمسين مسرحية، عرضت في دول عديدة. وكرّم هذا الفنان وأوشيد بمسيرته في كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأخيراً قام وزير ثقافتنا بتكريمه في الهند. لا ننسى أيضاً الممثل خليل الرواف، إبن منطقة القصيم الذي توفي سنة 2000م. تميز بمسيرة في هوليوود ليس بوصفه ممثلاً فقط وإنّما بوصفه أيضاً مديراً ومدرّباً في إنتاجات سينمائية أمريكية ضخمة.

لنتحدث عن الحاضر. من الواضح أنّ الوضع قد تغيّر تغييراً ملحوضاً في السّعودية. فقد أصبح من حقّ المرأة السّعودية أن تقود السّيارة وأن تشارك في المسابقات الرياضية. كما تم تكوين هيئة عليا للثقافة والفنون برئاسة وزير الثقافة وفتحت قاعات السينما من جديد وتم تأسيس هيئة الأفلام. وسيقع لاحقا تأسيس معاهد مختصة في تعليم السينما والفنون ومختلف المهن المرتبطة بها. يندرج كل هذا التّغيير ضمن رؤية 2030 التي بادر بها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. كيف تنظر إلى هذه الديناميكية؟

هي ثورة، وأنا أعي ما أقول. إنّ رؤية 2030 ثورة حقيقية ولا شكّ أنّ الهيئات الثقافية والفنية التي أسست تدرك ذلك أكثر منّي، إنّ هذه القفزة الإستشرافية ستحدّد مصير الحاضر والمستقبل على حدّ السواء. ولا يمكن أن تُأتي أكلها إلا بفضل نظام تعليمي تربوي فعّال وحديث ومتجدد. وعلينا أن نعي أهمية الفلسفة ولا نقصيها كما حدث في الماضي.

من الواضح أنّ القيادة السياسية والشباب والشّعب أيضا مستعدّون لهذا التغيير. لكم أسعدني أن كرمت موخراً من جامعة “عفت” في جدّة، وهي إحدى المؤسسات إن لم نقل المؤسسة الوحيدة التي تدرس الفنون السّمعية البصريّة في العالم العربي، للبنات. لقد تم هذا التكريم بمناسبة الإحتفال بتخريج الدفعة الثانيّة من الفتيات. لقد شاهدت أولئك المتخرجات وهنّ جالسات في الصفّ الأوّل يرتدين الزيّ الأكاديمي. إنّ مثل هذه التّظاهرات تبعث فيّ الدفء وتملأ نفسي بالأمل. هذه هي السعودية التي في خيالي وخاطري.

رؤية 2030 ثورة حقيقية ولا شكّ أنّ الهيئات الثقافية والفنية التي أسست تدرك ذلك أكثر منّي.

أنت تنصت للشباب وتقدم لهم منذ سنوات عبر الفيس بوك وتويتر دروساً يومية في السينما. ماهي مضامين هذا الدروس؟

إنّه ليس تدريساً بالمعنى المتداول للكلمة، إذ أجد صعوبة في أداء دور الأستاذ. إنّه مجرّد تبادل أفكار مع شبان من مختلف الجنسيات مولعين بالسينما. كل ما أقوم به هو محاولة لمدّهم بما أكتسبته. يحدث أحياناً أن ننطلق من مقولة لمنّظر سينمائي مشهور كالفرنسي جان متري أو مقولة فريدة لمخرج لا نظير له على غرار الفرنسي روبير بريسون، أو الروسي ميخائيل رووم، لننتهي إثر ذلك لتبادل وجهات النظر وإثارة التعاليق حول هذه الفكرة أو تلك، عن الديكور، أو الموسيقى التصويرية، أو الإخراج، أو التمثيل.

في بعض الأحيان، يرسل لي بعض الشبان سيناريوهات كتبوها أو أفلام قصيرة أنجزوها. إنّي أسعى جاهداً إلى أن أبيّن لهم أنّ تعاطي السينما لا يعني أن نتعجل في حمل الكاميرا والإنطلاق في التّصوير، بل هو أن نطالع ونشاهد أكبر عدد من كلاسيكيات السينما العالمية. ما يلفت الإنتباه أيضاً هو حضور النّقاد السينمائيين الذين يشاركون في هذا الفضاء الحميمي الذي أنشأته، وهو يضمّ حالياً حوالي 5000 مشاركاً.

تعاطي السينما لا يعني أن نتعجل في حمل الكاميرا والإنطلاق في التّصوير، بل هو أن نطالع ونشاهد أكبر عدد من كلاسيكيات السينما العالمية.

كيف تفاعلت مع الإجراءات التّحفيزية الأخيرة التي تم اقرارها لصالح قطاع السينما في السعودية؟

كردّ فعل مباشر، لا يمكن إلا أن أبارك هذه الإجراءات، لكن مع بعض التّخوف. أتمنّى أن لا يغلب الشّكل على المضمون وأن لا يطغى بريق المظاهر على المنتوج و ماهيته. رجاء أخير: أن تُسنَد قراءة السيناريوهات وتقييمها إلى مهنيين وأشخاص ذوي معرفة وخبرة في تصور المكتوب كصورة لأن هذه المشكلة هي ما يواجه حتى الإنتاج الدرامي التلفزيوني.

كي تكون عملية البناء سليمة ومتينة، فإنه لا يجب أن نخجل من الإستلهام من بعض البلدان التي سبقتنا في هذا المجال كإيران وتونس والمغرب. سواء على مستوى التشريعات والقوانين المتعلقة بتنظيم قطاع السينما وأخلاقياته، أو في الإنماط السينمائية الدرامية، أو في طرق ووسائل دّعم الإنتاج السينمائي. كلّ هذا التطلعات يجب أن تكون مصحوبة بضرورة إنشاء صناعة سينمائية، كما حدث في مصر ببداية الثلاثينات وتونس في أواخر الستينات. مازلت مقتنعاً أن السعودية قادرة على مواجهة هذه التّحديات. فالسينما يمكن أن تكون محرّكاً كبيراً في سوق الشغل والإستثمار. لا يعجبني تسرع كثير من الشباب الذين لا يفكرون إلا في الشهرة دون أن يتحلوا بملكات الصبر والتعلم والتكوين لإكتساب الخبرات.

لا يعجبني تسرع كثير من الشباب الذين لا يفكرون إلا في الشهرة دون أن يتحلوا بملكات الصبر والتعلم والتكوين لإكتساب الخبرات.

ما رأيك في وجود السينمائية هيفاء المنصور مخرجة فيلم ”وجدة” ضمن الهيئة العليا للثقافة؟

إنها أهل لذلك. أعجبني فيلم ”وجدة” فيلمها الرّوائي الأول الذي أخرجته سنة 2012م وقامت بتصويره كاملاً في ضواحي الرّياض. إنّه فيلم سلس، حسن البناء، دون إدعاء. تميّزت هيفاء المنصور سنة 2007 بشريط وثائقي مثير عنوانه ”نساء بلا ظلّ” تطرق للحياة الخفية للنساء في السعودية، لكنّي أخشى أن يكون حضورها في هذا الهيكل الثقافي مجرد حضور صوري لا سيّما وأنّها تقيم خارج المملكة. هذا إضافة إلى أنّها تتجه حالياً إلى سينما هوليوودية تطرح مواضيع لا تمتّ لواقع بلادها بصلة. ما أقوله هو تشخيص للوضع وليس حكماً أتولى إصداره. فنحن لا نعرف دائماً الأسباب الحقيقية التي تدفع مؤلفاً إلى أن يسلك اتجاهاً مغايراً، لكنّي واثق في أنّها ابنة بلد موهوبة وفي أننا سنراها قريباً في أعمال سعودية.

أنت تستعدّ للذهاب إلى مهرجان ”كان” وتتحدّث عنه بحماس وكأنّك مدعو لحفل زفاف. منذ أكثر من ثلاثين سنة، لم تتخلف أبداً عن هذه التظاهرة السينائية الكبرى. لماذا؟

بالنسبة للناس الذين يحبون السينما، ليس من حقهم أن يتخلفوا عن مثل هذا المهرجان. أدرك أن العوامل الماديّة قد تمنع بعضهم من حضور هذه التظاهرة، لكن يجب فعل المستحيل حتّى لا نتخلّف عن مثل هذه المناسبات. يتيح لي المهرجان الإلتقاء بالمنتجين والمخرجين والسينمائيين ومشاهدة أفضل ما أنتج في العالم. أني بحاجة ماسة إلى مثل هذه المناخات لإنعاش أفكاري وتطلعاتي. فبفضل مهرجان كان، أكتشفت المخرج البريطاني كين لوتش، مثلاً، وهو أحد السينمائيين المفضلين لدي.